荒木秀幸(あらき ひでゆき)さん 昭和27年生まれ 田所

「アイガモ農法」

「最初に卵からヒナが出てきた時は、とても感動しました。」

荒木秀幸さんは、御岳農協(当時)職員時代、米栽培のアイガモ農法に必要なヒナを、農協の倉庫で卵からふ化させていました。平成4年頃には、購入したものと合わせて8千羽のヒナを農家に配ります。

「アイガモのヒナは、値段が1羽350円ぐらいと高かったので、農家の負担を減らすために、補助を受けて『ふ化器』を導入し、全体に必要なヒナの半分を、農協でふ化させていました。」

アイガモのヒナ

※

荒木さんは矢部高校を卒業後、畜産講習所に入り人工授精師の資格を取得。その後2年間は、農協の委託を受けて牛の人工授精をしていました。

「昭和48年、21歳の時に御岳農協の方から『農協に来んや』と言われて入りました。最初は購買課に配属され、その後はずっと生産販売課にいて、米、牛、しいたけ、野菜など生産物全般を扱いました。」

※

昭和61年に村山信一さんと飯星幹治さんから「農協で有機農業の部会を作ろう」と相談を受け、出来たのが「有機農業研究会」です。そして、この研究会の活動の中心を「お米」とします。その後、福岡でのアイガモ農法の実践を聞き、これに取り組みます。

また、野尻集落(矢部)では、集落をあげて「無農薬でお米を作ろう」と呼びかけがあっていました。

「しかし、野尻の公民館に有機農業の説明に行くと、住民の方から怒られました。そして、『農薬を使えば草取りをしなくていいのに』と夫婦ゲンカ、親子ゲンカまで始まりました。」

その後、野尻は集落でアイガモ農法に取り組まれ、町内にお米の有機栽培が広がる基礎となります。

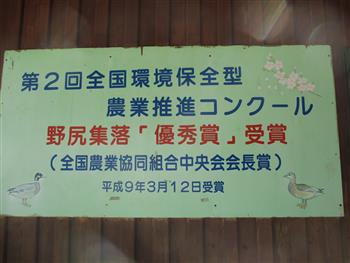

野尻集落 コンクール受賞記念看板

※

アイガモはキツネやイタチに襲われるため、それらから守るネットや電気柵が必要になります。

「今はイノシシを防ぐために電気柵が使われていますが、その始まりはアイガモを守るためのものでした。矢部町役場(当時)経済課の小田好照(おだ

よしてる)さん(川野)のお世話により、『熊本型有機農業モデル産地育成事業』という県補助金の採択を受けたおかげで、電気柵やネットの導入が進み、アイガモ農法による栽培面積と生産者が一気に増えました。」

また、県農業試験場矢部試験地(当時 )の村山壽夫(故人 むらやま

ひさお)さん(杉木)が技術指導をしてくれます。

「村山さんには大変お世話になりました。試験場の職員として研究しか出来ない立場で、『矢部の農業には有機農業が大事だ』と、県本庁から怒られながら、生協との会議に出席したり、講習会を積極的にしてくれました。」

アイガモ農法による水田

※

荒木さんは、アイガモ農法普及の取組を振り返り、絶妙ともいえる出会いに感謝をされます。

「御岳農協で有機農業が盛んになったのは、アイガモと野尻集落、役場の小田さん、農業試験場の村山さん、御岳会の村山信一さんと飯星幹治さんらとの出会いなど、今思えばタイミングが良かったですね。有機農業という一つの目標にみんなが一生懸命でした。」

そして、有機農業に取り組むことで、農業者の意識が変わっていきました。

「以前は虫がいなくても『一斉防除』として農薬の散布をしていました。それが、虫にも益虫がいることを意識するようになり、今は以前のような農薬の散布は見られなくなりました。」

※御岳農協は、現在合併して上益城農協(JAかみましき)となっています。

JA有機栽培米 問い合わせ先:JAかみましき 第3営農センター 加工農産課 電話0967-73-1250