昭和52年に、旧矢部町で「第3回有機農業全国大会」が開催されるなど、山都町では早くから有機農業が盛んです。この有機農業に関わる「有機の人」を紹介していきます。

飯星幹治(いいほし みきはる)さん 昭和26年生まれ 野尻

左から飯星幹治さん 妻の妙子さん 長男の妻直子さん 孫の鈴乃ちゃん

「消毒ばせんか」

飯星幹治さんの実父、時春(ときはる)さんは、昭和40年代に御岳農協(当時)の組合長をされていました。飯星さんがお米の有機栽培に取り組み始めた昭和50年代、時春さんは、農薬を使わずにお米を作ろうとする息子に「消毒ばせんか」と声を荒げます。

「ウンカが発生した時には、1反(10a)に3俵しかできない時がありました。」

「しかし、平成3年からアイガモを入れるようになって、虫と草の問題は解決しました。」

平成2年の有機農業サミットで福岡の古野隆雄さんが、「アイガモ農法」による米作りを発表し、それを聞いて帰る時には、アイガモのヒナを注文しました。そして、アイガモ農法を周りに勧めます。

「アイガモが入ってから地域に活気が出てきました。よそから人が見に来るようになったのです。」

平成4年7月 前列左 福島知事(当時)視察 前列右 飯星幹治さん

飯星さんは、昭和45年に矢部高校を卒業後、就職し、4年間勤めた後に実家へ戻り、農業を始めます。その時、矢部高校在学時の校長、児玉達雄さんから「売るのをかせするから、有機農業をしないか」と誘われます。

「(誘われても) まだ独り身でしたし、有機農業に切り替えはできませんでした。お米には消毒をしていました。」

しかし、有機栽培米の要望は強く、一千世帯分が不足していました。

「当時は、消費者の『援農(えんのう)』が条件でした。水田に作業に来てくれる人だけに、有機栽培米を販売していました。」

「今は、消費者との交流会ですが、以前は消費者が少しでも(栽培を)手伝おうとの姿勢でした。」

最初の頃は、虫食いだらけの野菜でも消費者は買ってくれていました。月に30万円払う消費者もいるなど、生産者を支える意識が強くあったのです。

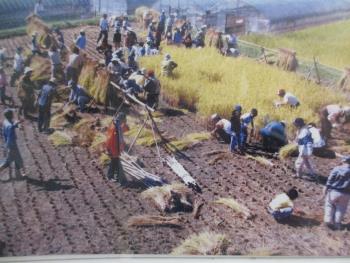

平成4年頃 消費者との稲刈り作業

有機での米作り、最初は手で草取りをしていました。手の皮膚がむけ、妻の妙子さんとお互いに、

「(有機農業を)もうやめようかと、続けることを迷うこともありました。」

現在、長男の淳一さんと直子さん夫婦も同居し、同じく有機農業に取り組まれています。

常に消費者と向き合ってきた飯星さん。

「有機農業のファンを増やさないと生き残れないでしょう。山都町を好きな人、消費者を惹きつけなければなりません。」

平成30年7月 アイガモを入れた水田

※飯星幹治さんのお米や野菜の出荷先 「くまもと有機の会」ホームページ