○山都町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成25年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

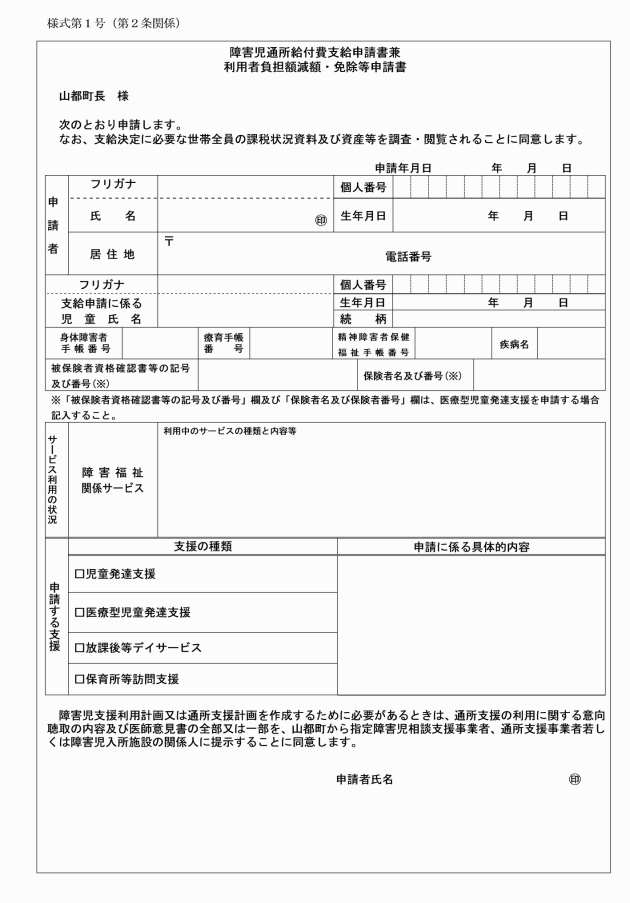

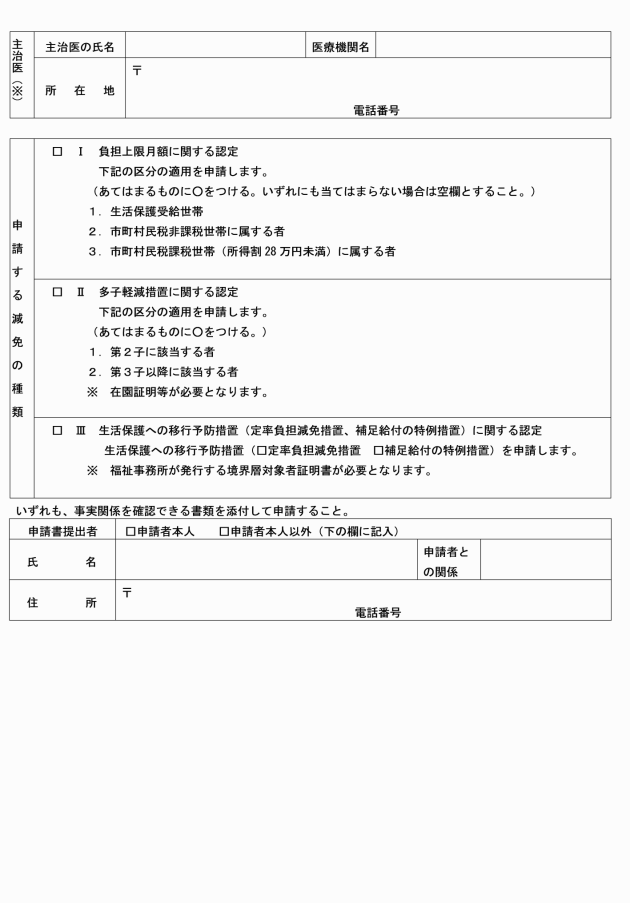

(障害児通所給付費等の支給申請書)

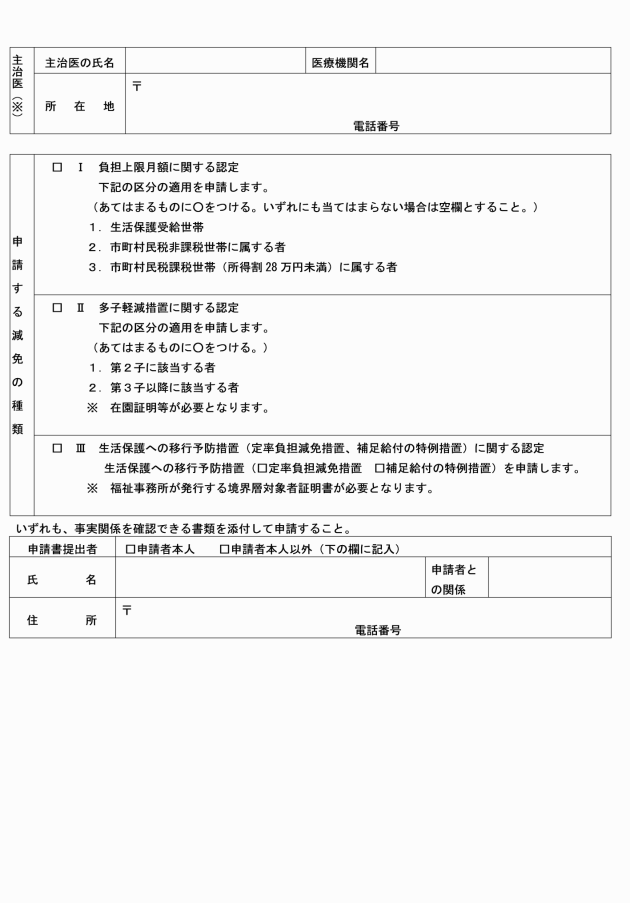

第2条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

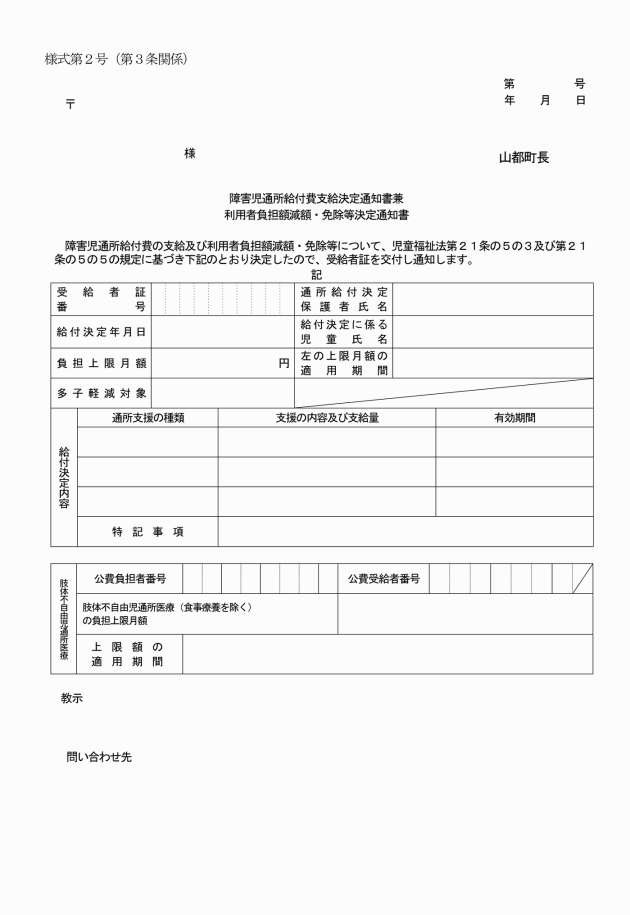

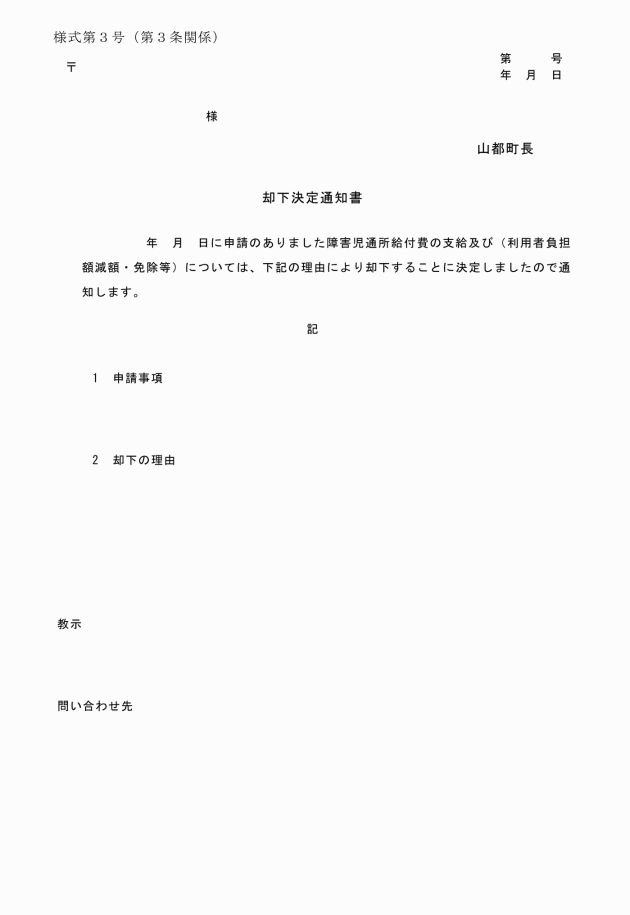

(障害児通所給付費等の支給決定通知)

第3条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により、障害児通所給付費等の支給の要否の決定を行ったときは、当該決定に係る障害児の保護者に、その旨を通知するものとする。

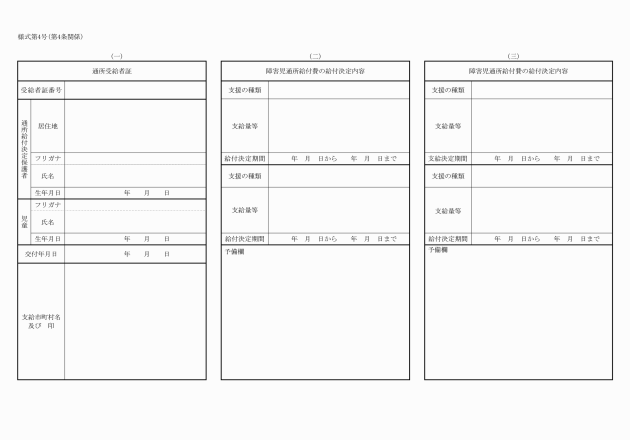

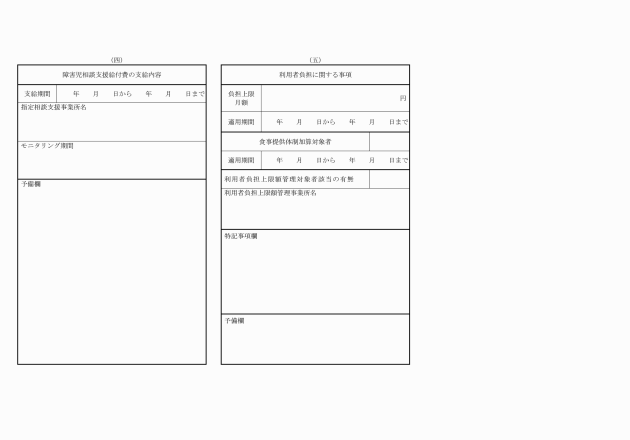

(通所受給者証等)

第4条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第4号)とする。

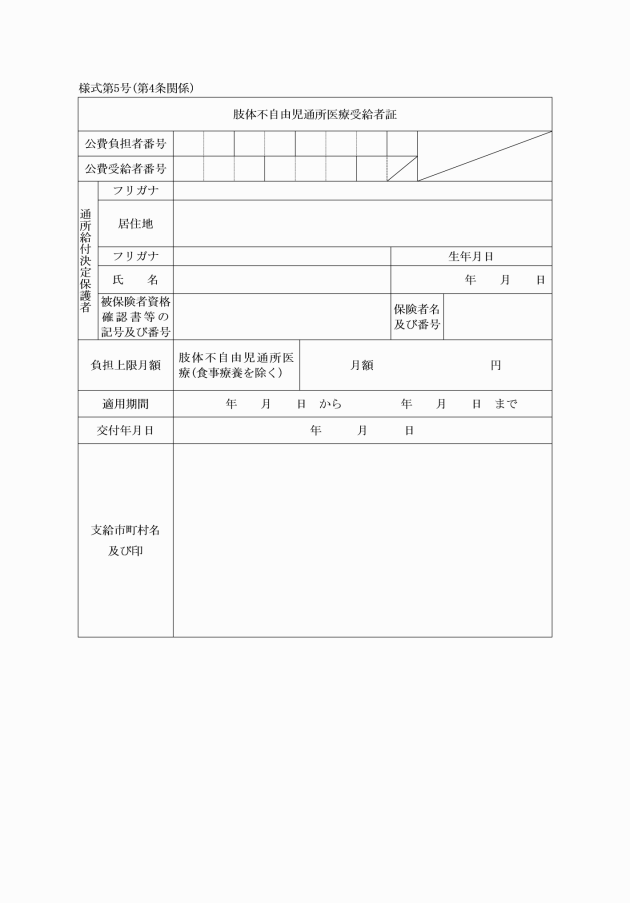

2 町長は、支給決定を受けた障害児のうち法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療を受けるものに、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(障害児通所給付費等の支給量)

第5条 法第21条の5の7第7項に規定する障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量は、別表のとおりとする。

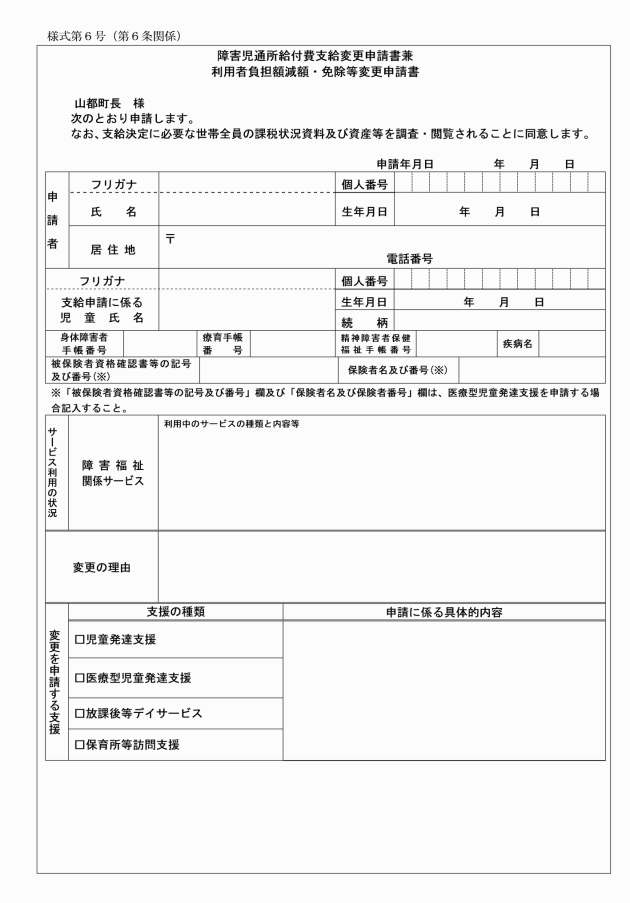

(障害児通所給付費等の支給変更申請書)

第6条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。

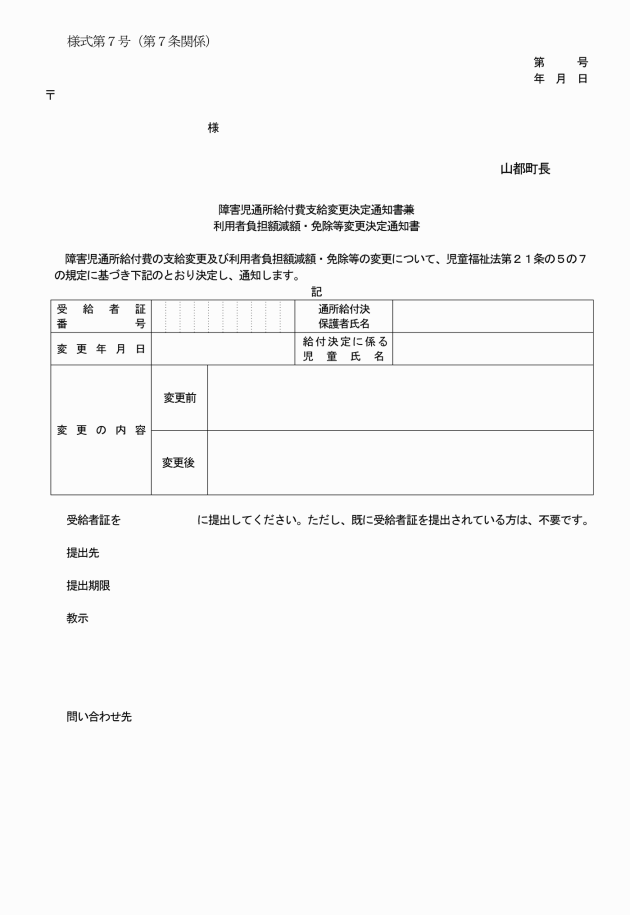

(障害児通所給付費等の支給変更決定通知)

第7条 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、当該決定に係る障害児の保護者に、その旨を通知するものとする。

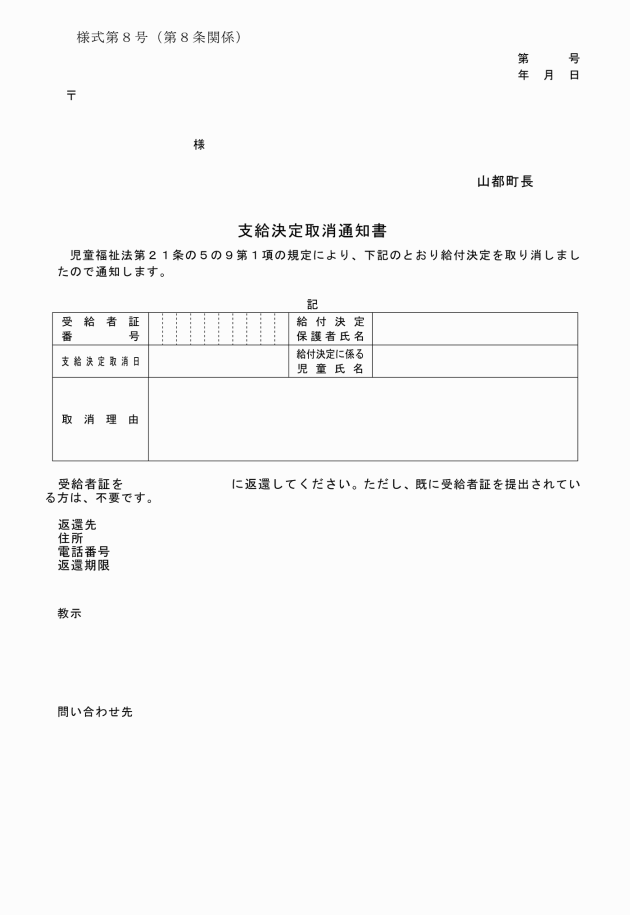

(障害児通所給付費等の支給決定取消通知)

第8条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

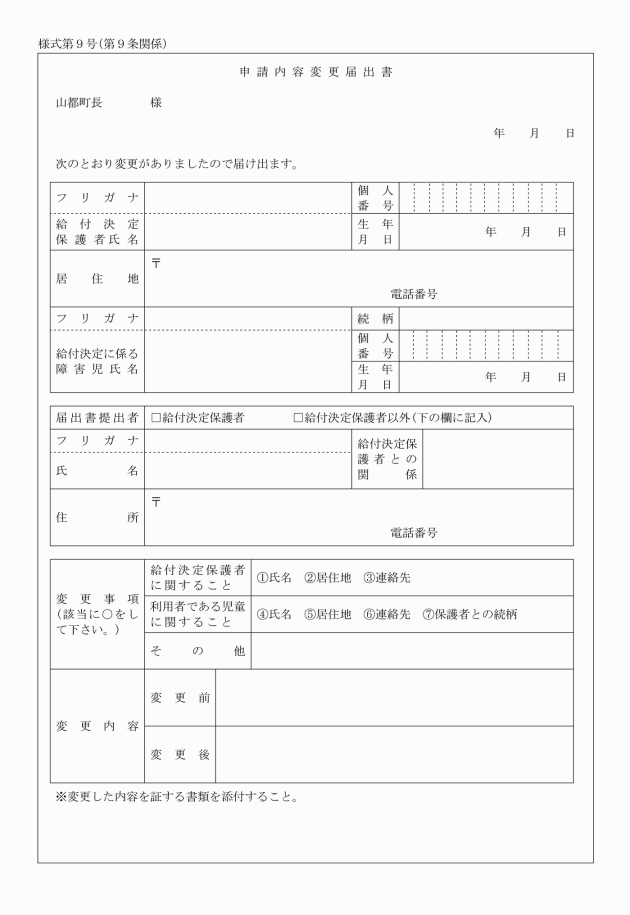

(障害児通所給付費等の支給変更届出書)

第9条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第9号)とする。

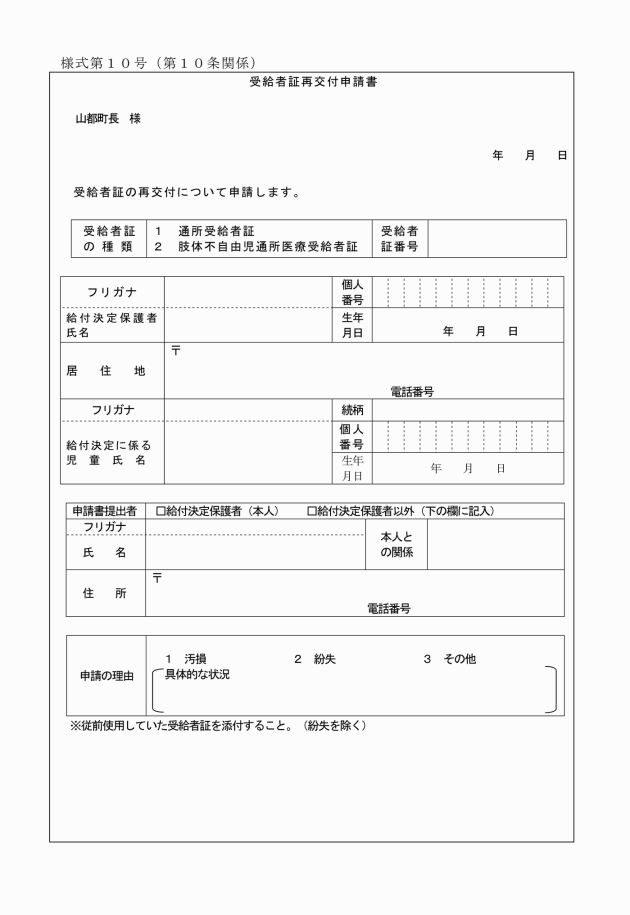

(受給者証の再交付申請書)

第10条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)とする。

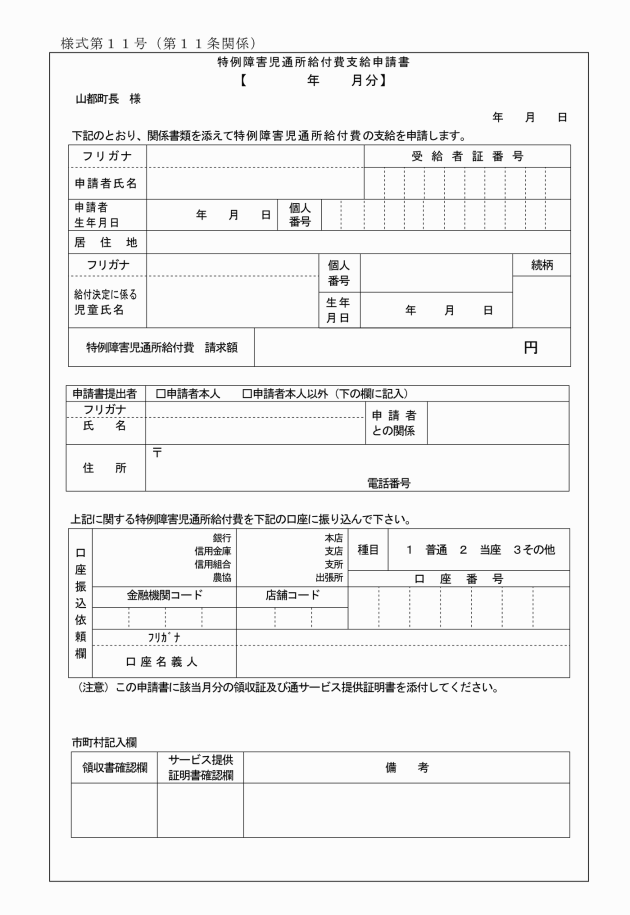

(特例障害児通所給付費の支給申請書)

第11条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)とする。

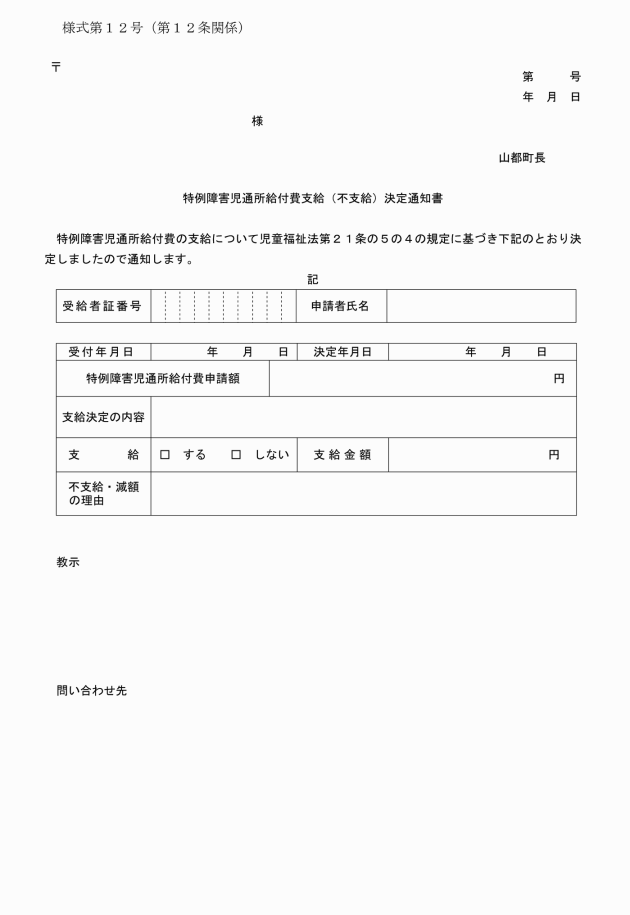

(特例障害児通所給付費の支給決定通知)

第12条 町長は、法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給について、その要否の決定を行ったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により、当該決定に係る障害児の保護者に、その旨を通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第13条 法第21条5の4第2項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により基準とされる額によるものとする。

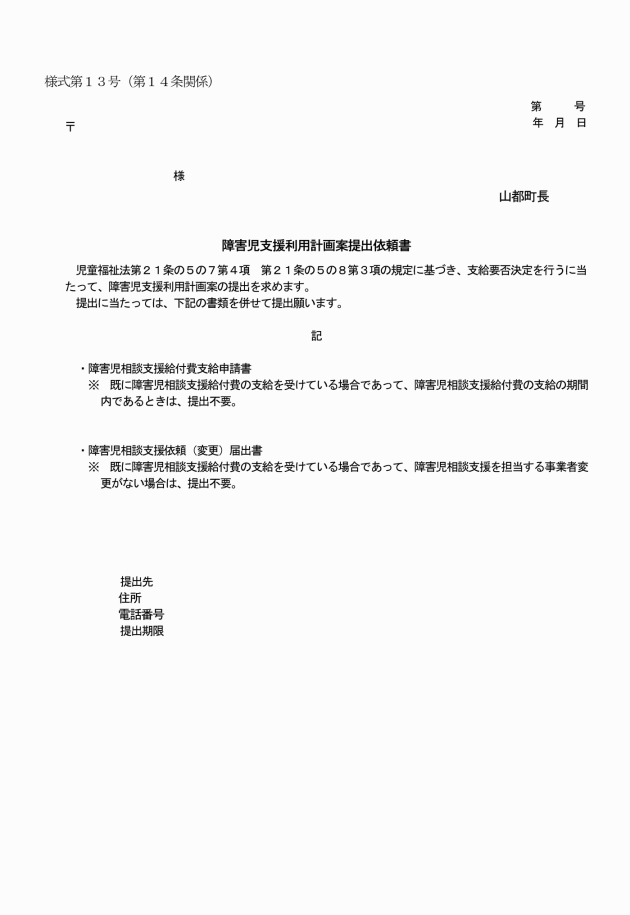

(障害児支援利用計画案提出依頼書)

第14条 省令第18条の13に規定する書面は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第13号)とする。

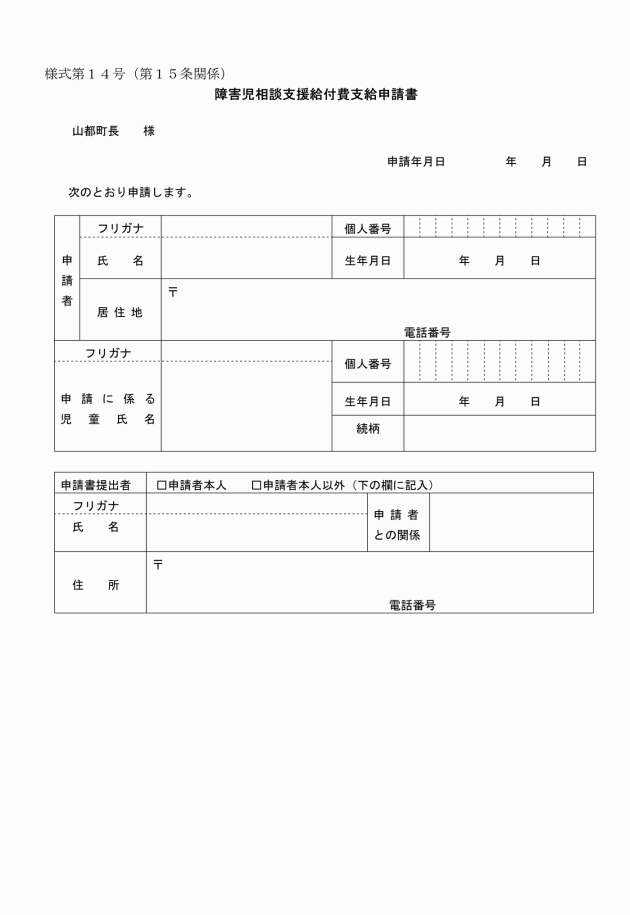

(障害児相談支援給付費の支給申請書)

第15条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号)とする。

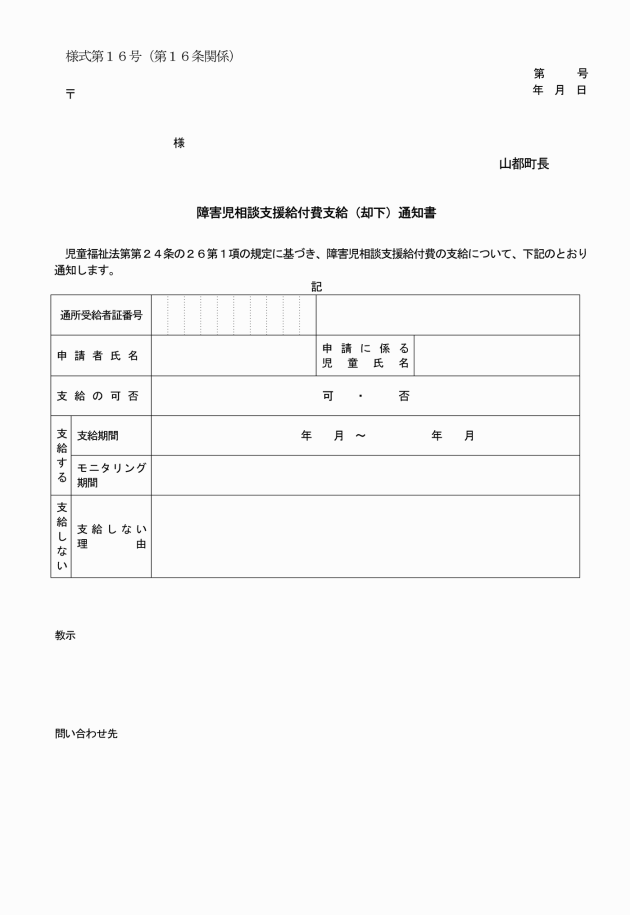

(障害児相談支援給付費の支給決定通知)

第16条 町長は、法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給について、その要否の決定を行ったときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により、当該決定に係る障害児の保護者に、その旨を通知するものとする。

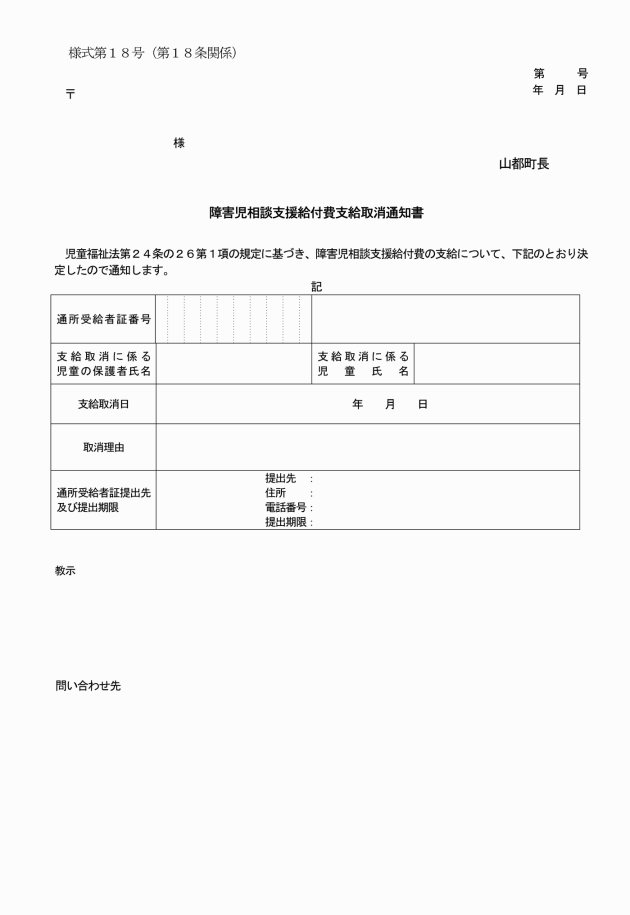

(障害児相談支援給付費の支給取消通知書)

第18条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により行うものとする。

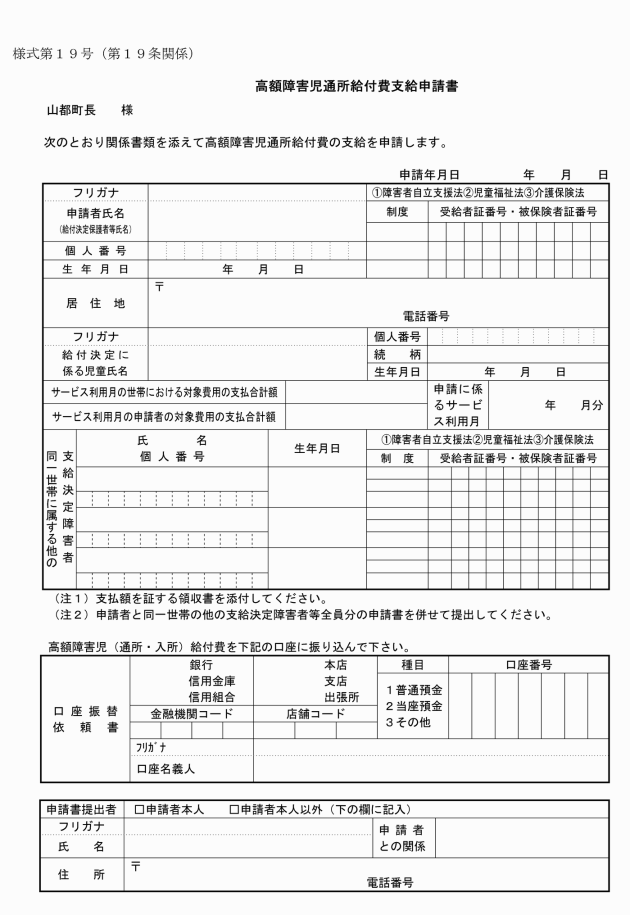

(高額障害児通所給付費の支給申請書)

第19条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)とする。

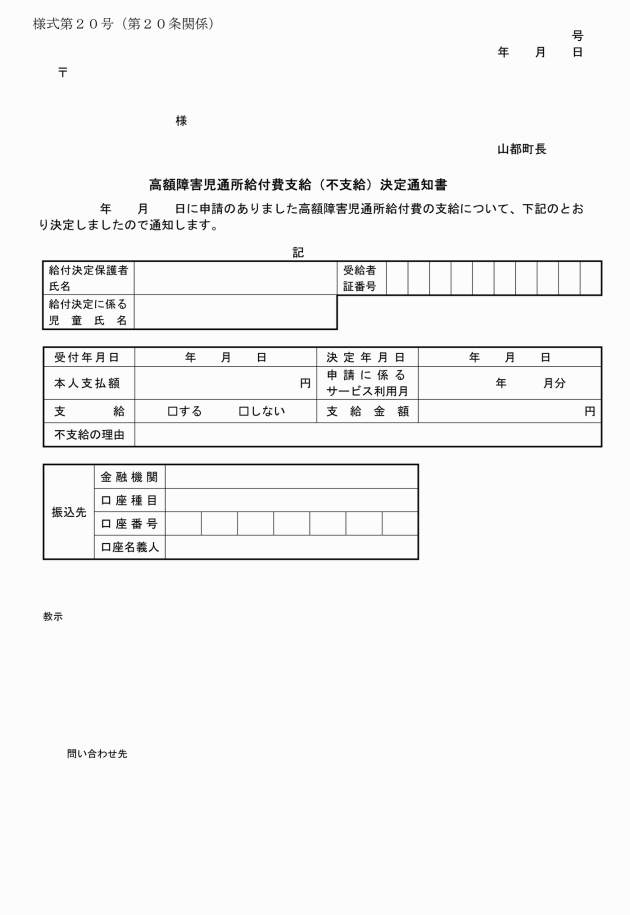

(高額障害児通所給付費の支給決定通知)

第20条 町長は、法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給について、その要否の決定を行ったときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により、当該決定に係る障害児の保護者に、その旨を通知するものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月25日規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(令和6年11月28日規則第21号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第5条関係)

支給決定基準

【障害児通所給付費】

サービスの種類 | 対象者 | サービスの内容 | 支給量を定める単位 | 支給量(標準) | 標準を超えて支給する場合の考え方 | 有効期間(最短~最長) |

児童発達支援 | 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。 | 日/月 | 通園 23日/月 その他 20日/月 | やむを得ない理由等により、標準を超える利用が生じた場合 | 1箇月~1年 |

医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児 | 児童発達支援及び治療を行う。 | 23日/月 | |||

放課後等デイサービス | 学校教育法に規定している学校(幼稚園・大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児 | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。 | 20日/月 | |||

保育所等訪問支援 | 保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児 | 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。 | 4日/月 |